De nouvelles contributrices, lors du "Feminist Wikipedia Editathon" à Ditchling, en Angleterre. CC BY-SA 4.0 Molly Fuller Abbott via Wikimedia commons

Le site Basta! réalise une grande enquête sur cette encyclopédie en ligne, parfois décriée (surtout par les "penseurs" de droite) mais qui reste la plus belle réussite d'un Internet source de savoir, ouvert à toutes et tous, sans hiérarchie ni utilisation commerciale des données personnelles. D'après Basta, ces principes ont de quoi déplaire aux régimes totalitaires. .. et aux GAFAM, et pourrait inspirer de nouvelles manières de vivre ensemble sur le web.

Ci-dessous une vidéo d'Emma Bougerol, journaliste chez Basta!, et des extraits des trois articles.

Wikipedia s'appuie sur de "petites mains", les wikimédien·nes

Le site, né en 2001, est nourri, administré et organisé par des bénévoles. Wikipédia est l’un des projets de la Wikimedia Foundation, aux côtés d’autres projets collaboratifs comme Wiktionnaire (un dictionnaire), Wikisource (un recueil de textes du domaine public) ou Wikimedia Commons (une médiathèque), entre autres. Le tout, en accès et licence libres : tout le monde peut y accéder gratuitement et aussi en reproduire et en modifier le contenu. Wikipédia, le projet le plus connu, fait partie des dix sites les plus visités au monde.

"Les projets wikimédia sont l’une des rares structures horizontales qui persistent encore aujourd’hui dans l’environnement numérique", souligne Tsaag Valren, qui travaille pour Wikimédia France. Ces projets font partie de ce que l’on appelle les "communs numériques de connaissance". Autrement dit, n’importe quelle personne, munie d’une connexion Internet, peut y accéder et, une fois contributrice, peut participer à sa gouvernance.

Aujourd’hui, le Wikipédia francophone compte près de 2,7 millions d’articles. Pour la version en anglais, ce chiffre atteint quasiment les 7 millions. Si cette source de savoirs en ligne est aussi riche, c’est grâce au travail de contributeurs et contributrices bénévoles. Sur le Wikipédia francophone, ils et elles sont 18 337 à être considérés comme actifs, c’est-à-dire avec au moins trois contributions au cours des 30 jours précédents.

Alex Sirac, inscrit sur Wikipédia depuis 2017, a produit plus de 1000 articles – sans compter les modifications, ajouts et corrections apportées sur d’autres contributions. S’il ouvre un livre d’histoire ou un ouvrage scientifique, et apprend quelque chose, son réflexe est d’ouvrir Wikipédia. L’info n’y figure pas ? Ouvrage à la main, il complète l’encyclopédie de quelques lignes, tout en précisant la source.

Certaines personnes se concentrent sur la correction de la forme des articles, d’autres sur leur classification dans l’encyclopédie, ou bien sur l’amélioration de la structure des pages… "Il y a par exemple des gens qui ne font que de la “patrouille”, ils vont sur la page des modifications récentes, et la seule chose qu’ils font, c’est regarder au fur et à mesure pour voir s’il y a des trucs qu’il faut annuler, s’il y a des insultes, etc."

Un principe central régit tout ajout sur Wikipédia : la neutralité de point de vue. "Il s’agit de présenter tous les points de vue pertinents, en les attribuant à leurs auteurs, mais sans en adopter aucun", précise l’encyclopédie en ligne.

Autrement dit, on ne peut pas faire d’autopromotion, affirmer des choses sans source, ou simplement écrire des obscénités... Léna, ingénieure et contributrice à l’encyclopédie, souligne qu'à l’ère des fausses informations et de l’intelligence artificielle : "L’information vient de quelque part, elle est attribuée, et ce n’est pas une IA qui génère des choses vraisemblables, ce n’est pas un propagandiste qui invente des choses."

"Sur Wikipédia, il y a un gros sentiment de responsabilité. Par exemple, on a travaillé sur l’article “transition de genre”. Et on est le premier résultat qui tombe dans Google". Difficile de ne pas penser au fait que ce qui est écrit peut avoir un impact sur la vie de centaines, voire de milliers de personnes. Surtout quand cela touche à son identité de genre ou son orientation sexuelle.

Huit biographies sur dix sont celles d’hommes

Pour autant, les auteurs et autrices sont conscient.es des limites de l’encyclopédie. Liées en particulier aux profils des contributeurs et contributrices : "On compte 80% d’hommes, il y a aussi une surreprésentation de la France par rapport au reste de la francophonie, avec une très faible représentation de l’Afrique francophone notamment. Et il y a énormément de personnes très diplômées."

Sur cinq biographies disponibles sur le site, seulement une seule sera sur une femme. De la même manière, le Wikipédia francophone regorge de pages sur des communes françaises, même petites, mais impossible de trouver la même richesse pour le Québec, et encore moins pour un pays d’Afrique francophone.

C’est pour pallier ces manques que des projets émergent. Les sans pagEs (une association), s’est ainsi donné pour but "de combler le fossé et le biais de genre sur Wikipédia". L’initiative Noircir Wikipédia a l’ambition de produire plus "de références, d’articles, d’informations sur la culture, les personnalités africaines et de la diaspora africaine et afro-descendante". Le "mois africain", en mai, a par exemple rassemblé une quarantaine de participants et participantes pour sa sixième édition, en 2024, qui a créée à elle seule 451 articles. Il y a aussi le mois océanien, asiatique, américain…

Des menaces sur les rédacteur.trices

De multiples menaces, notamment celle de lever leur pseudonymat, sont formulées par le camp conservateur, en France comme aux États-Unis. Le pseudonymat fait partie intégrante du fonctionnement de Wikipédia : si on le souhaite, on peut contribuer sous un nom choisi. Cela permet de se prémunir d’éventuelles menaces d’un employeur ou de protéger son identité de menaces étatiques – dans des pays où Wikipédia est interdit ou surveillé – ou personnelles, par exemple.

Tout en insistant bien sur le fait que pseudonymat ne signifie pas anonymat. Le fonctionnement transparent de l’encyclopédie permet de savoir qui modifie telle page, qui propose tel nouvel article ou qui ajoute telle source. Cette transparence conduit parfois à des menaces directes envers des wikimédien·nes.

Rendre un savoir accessible à tous et toutes, gratuit, sans hiérarchie, est un projet politique et n’est pas au goût de tous.

"Le seul site du top 100 d’Internet qui n’a pas de pub, qui ne vous vend rien, qui ne vous ment pas"

Une partie de la gauche peut en vouloir à l’encyclopédie pour certains de ses choix – comme le non-usage du pronom "iel", car la majorité a voté contre – ou pour des biais supposés – souvent liés à la disponibilité des sources et à l’injonction de neutralité de point de vue. Mais les attaques de la droite et de l’extrême droite sont bien plus virulentes, voire violentes, précise un wikimédien. "Quand on se fait attaquer, l’absence totale de solidarité [de la part de la gauche] est un peu dure".

"La société civile en réseau peut faire mieux que tous les Gafam réunis"

Interview de Jérôme Hergueux, chercheur au CNRS et au Center for Law and Economics de l’ETH Zurich, professeur à Harvard, spécialiste de la coopération, des communautés en ligne et de la numérisation des sociétés. Dans son livre Wikipédia, ou imaginez un monde (Rue d’Ulm, 2024), il montre comment Wikipédia est à la fois le fruit de la riche histoire du libre et représente la possibilité d’un futur numérique collectif et apaisé. Pour lui, Wikipédia est un réseau social (expression des sociétés civiles du monde entier) qui pourrait nous aider à repenser une vie numérique émancipée de la mainmise des Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Mais cela ne peut se faire sans une prise de conscience des pouvoirs publics et de la société civile.

Basta! : D’après Wikipédia, l’encyclopédie en ligne "est visitée chaque mois par près de 500 millions de visiteurs et propose plus de 60 millions d’articles dans plus de 300 langues". Pourtant, son fonctionnement reste très méconnu. Pourquoi ?

C’est un paradoxe, car Wikipédia est centrale dans le fonctionnement de la démocratie numérique à l’heure actuelle, mais peu s’y intéressent et presque personne ne sait comment ça fonctionne. Wikipédia est non marchand : quand vous payez un bien, vous réfléchissez à ce que vous achetez, quand c’est gratuit, nous n’y pensez pas. C’est un peu comme l’air et l’eau : on ne commence à y penser que quand ils viennent à manquer. Et comme Wikipédia n’entre pas dans le calcul du PIB, elle n’entre pas non plus dans le viseur des politiques publiques, malgré toute la richesse créée.

Pourtant, sans Wikipédia, l’intelligence artificielle telle que nous la connaissons aujourd’hui n’existerait pas. C’est la ressource de textes organisés et de qualité la plus importante au monde, et de loin. C’est en plus une source qui ne pose pas de problème de réutilisation sur le plan des droits de propriété intellectuelle, puisque tout est en creative commons (licence libre). À la fois sur le plan légal, sur le plan pratique et sur celui de la qualité, Wikipédia est la source d’entraînement numéro 1 de toutes les intelligences artificielles.

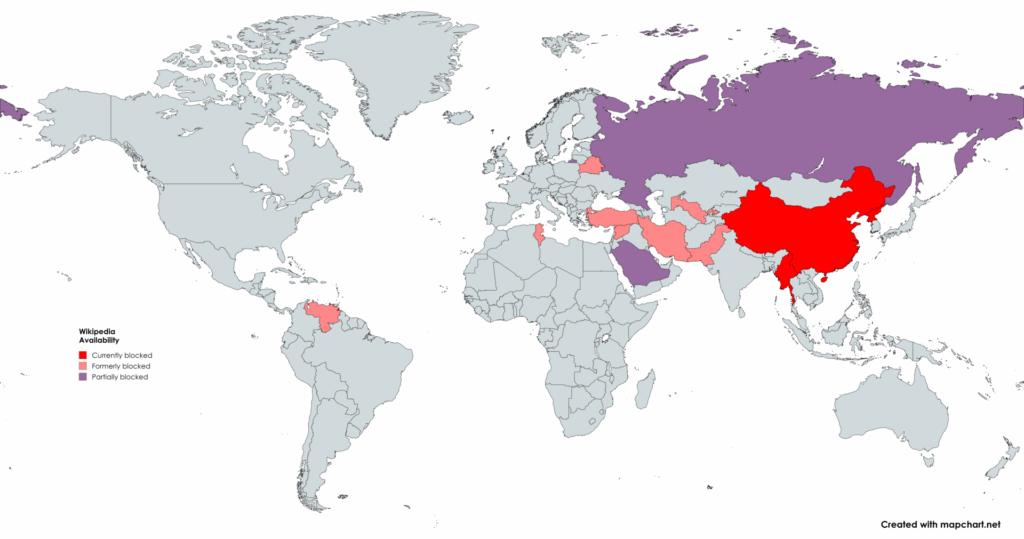

Dans le monde, encore aujourd’hui, des régimes autoritaires interdisent ou restreignent l’accès à Wikipédia ou menacent ses contributeurs et contributrices. Pourquoi s’attaquer à ce site – qui n’a pas l’air, de prime à bord, d’être des plus dangereux ?

C’est une communauté décentralisée, que la fondation Wikimédia ne contrôle absolument pas. Les contributeurs, pris individuellement, ne font pas l’encyclopédie. C’est l’interaction des gens sur la plateforme qui fait l’encyclopédie : c’est la société civile et c’est très difficile à contrôler. Donc, si vous voulez vous attaquer à la liberté d’expression, Wikipédia est à la fois la cible la plus fondamentale et la plus difficile.

Des régimes autoritaires, comme la Russie de Poutine, cherchent à produire un discours sur l’histoire, sur la civilisation, sur certains sujets sociétaux comme l’avortement, la culture, la langue… Qu’a fait la Russie ? Il y a un ou deux ans, ils ont copié l’ensemble de Wikipédia – qui est une ressource totalement libre –, et ont appelé ça Ruwiki.

Ils ont gardé absolument tout le contenu et se sont concentrés uniquement sur quelques milliers de pages qui ont trait à l’histoire, à la culture, au mode de vie, etc. Ils ont transformé les pages relatives à l’histoire de l’Ukraine, au nazisme, au rôle de la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale, aux valeurs culturelles, aux questions LGBT… Une grande partie des entrées sur les sujets LGBT ont été supprimées, et une bonne partie des entrées historiques ont été modifiées. Ils n’ont toujours pas fermé la Wikipédia traditionnelle mais c’est clairement une attaque contre la société civile.

On accuse parfois, comme l’a fait le magazine Le Point, les personnes qui contribuent à Wikipédia de manque d’objectivité, d’être militants... Est-ce pertinent selon vous ?

Demander à un contributeur de Wikipédia d’être neutre sur les sujets qu’il traite est un non-sens. En fait, on ne demande pas aux contributeurs d’être neutre. On demande au produit collectif de la délibération des éditeurs de l’être. C’est le jeu des conflits, des combats et des argumentations entre les points de vue des contributeurs qui amène à la neutralité du contenu.

"Wikipédia ne crée pas de l’antagonisme et de la divergence, il crée de la convergence"

Des recherches ont montré que les meilleurs articles sur Wikipédia sont ceux qui sont les plus populaires – qui attirent le plus de monde – et qui sont les plus controversés. Prenez n’importe quel article controversé du type "Conflit israélo-palestinien", "Barack Obama", "Donald Trump", Islam… Ils sont d’excellente qualité. Parce que beaucoup de contributeurs et contributrices avec des points de vue fortement polarisés se sont retrouvés à négocier l’insertion de tel ou tel contenu à tel endroit.

En fait, sur Wikipédia, les seuls articles dont il faut se méfier, c’est ceux dont tout le monde se fiche et où il n’y a pas une vérité absolue. Là, vous risquez d’avoir quelques contributeurs qui peuvent pousser un point de vue particulier parce qu’il n’y a personne d’autre dans la pièce.

Vous évoquez, dans votre ouvrage que Wikipédia serait un rempart à la désinformation…

Si vous regardez Wikipédia pour ce qu’elle est, vous verrez un réseau social comme un autre. Wikipédia permet les contributions anonymes, ne vous demande pas de créer un compte pour poster du contenu, c’est un site qui fonctionne en agrégeant des points de vue, des perspectives différentes sur des sujets d’actualité, controversés, sensibles… En ce sens, Wikipédia n’a absolument aucun point de distinction avec X/Twitter.

On s’est habitués à penser que "réseau social" était synonyme d’antagonisme, de se taper dessus, de se parler mal. Pas forcément. En fait, pour distinguer Wikipédia de Twitter, il faut regarder ce qu’y fait la communauté, quel est son but et quelles sont les règles pour se parler. Un des fondements de Wikipédia, c’est qu’on n’attaque pas les personnes, on attaque les idées. Si vous attaquez une personne sur Wikipédia, vous êtes banni. C’est une règle communautaire.

La neutralité de point de vue signifie accepter les faits présentés sur la base de sources reconnues de manière communautaire. Si l’autre présente des faits qui ne vous plaisent pas, la question n’est pas de savoir s’il a raison ou tort, mais où et comment on les intègre dans un article.

Wikipédia ne crée pas de l’antagonisme et de la divergence, il crée de la convergence entre ces points de vue antagonistes. Et, au fur et à mesure des années, les gens remettent en cause leurs propres biais.

Existe-t-il d’autres projets incarnant une vision similaire ?

Avant Wikipédia, il existe un héritage de la construction même d’Internet et du logiciel libre. Au départ, Internet est un produit collaboratif. Les standards [les différentes technologies et protocoles utilisés sur le Web, ndlr] sur lesquels Internet fonctionne sont souvent des standards libres, développés collaborativement et sans propriété intellectuelle. D’ailleurs, Internet lui-même fonctionne comme ça. Il y a un comité ouvert à la participation pour définir les standards d’Internet, et des échanges libres (des "requests for comments"). Si le consensus est suffisamment fort, votre idée sera effectivement implémentée.

Dans les années 1980, des personnes comme Richard Stallman se sont dit que, plutôt que de fermer l’accès à un logiciel via les droits de propriété intellectuelle – ce qui permet de le rendre payant –, il fallait s’assurer qu’une création puisse rester libre d’accès à la réutilisation pour les autres. Cela a donné lieu à la création des licences ouvertes (creative commons), où la réutilisation libre du contenu est l’option par défaut.

Comme exemple de logiciels libres, il y a le système d’exploitation Linux, le navigateur Firefox, Android, VLC mediaplayer pour la vidéo... Spotify utilise du logiciel libre pour compresser ses flux musicaux, WhatsApp utilise du logiciel libre pour crypter ses messages… Et la plupart des sites internet tournent grâce au logiciel libre. Ces logiciels valent des dizaines de milliards de dollars, mais, comme c’est créé par des communautés qui ont rendu leur utilisation libre, les entreprises, qui dépendent énormément de ces outils-là considèrent que cela fait partie de l’écosystème. L’État ne s’y intéresse pas non plus. C’est donc en dehors des radars. Malgré le fait que le libre soit fondamental : c’est l’infrastructure même d’Internet. Retirez cela aujourd’hui et Internet sera durablement cassé.

Malgré sa centralité, ce modèle-là est-il menacé ?

Les entreprises tentent de réintroduire des droits de propriété intellectuelle dès qu’elles le peuvent afin de générer du profit. Par exemple, OpenStreetMap (équivalent de Google Maps) a été très populaire à une époque mais végète aujourd’hui. Il fonctionnait parfaitement, avec une grosse communauté, des gens très impliqués, qui se baladaient dans leur quartier pour documenter où était le bar du coin, la crèche, l’hôpital... Jusqu’à ce que Google arrive et investisse – au début à perte, subventionné par ses autres activités – des milliards de dollars pour numériser les grandes villes, d’abord aux États-Unis. Google a fini par tuer cette communauté libre et l’a remplacée par sa carte sur laquelle il possède des droits de propriété intellectuelle. Si vous voulez être visible sur Google Maps, si vous êtes une entreprise de logistique grosse utilisatrice de ce service, vous devez payer Google. Tout cela aurait pu être accompli sur la base d’une communauté qui n’aurait pas monétisé ses services, avec la certitude d’avoir une information "neutre".

"Bloquez demain matin X/Twitter en France, vous pouvez recréer toute cette infrastructure sur une base libre en 48 heures"

La plateforme Github, qui est la plateforme de développement de logiciels libres la plus importante à l’heure actuelle, avec des millions de projets de logiciels dans tous les sens, a été rachetée en 2018 par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars. Cela montre son énorme valeur. Le problème est que, face à des communautés importantes, les entreprises puissantes tentent parfois de tuer la communauté pour récupérer un produit sur lequel ils pourront imposer une propriété intellectuelle afin de le monnayer. Or, nous ne sommes pas intellectuellement armés pour défendre ce type de bien commun. Pour les pouvoirs publics, défendre une communauté n’a aucun sens.

Que peuvent faire les pouvoirs publics ? Prenons l’exemple de l’Union européenne, qui porte la question de la souveraineté numérique : pourrait-elle s’inspirer du libre plutôt que de vouloir recréer des Gafam européens ?

Les États et l’Union européens sont au courant, tout de même, de la valeur du logiciel libre, de ce que cela pèse dans l’économie. Mais, comme il n’y a pas de cadre conceptuel et de théorie claire pour l’instant, il n’y a pas d’ambition. En tant que chercheur sur le sujet, je peux vous dire : bloquez demain matin Twitter en France, vous pouvez recréer cette infrastructure sur une base libre en 48 heures. La soi-disant "valeur ajoutée" de ces plateformes ne repose pas sur grand-chose d’autre que l’effet réseau.

Que peut-on faire en tant que citoyen pour soutenir ce modèle ?

En matière de consommation de masse, les grosses entreprises ont souvent un avantage comparatif grâce à la facilité d’utilisation. C’est pour cela qu’il faut une vraie politique publique. S’il y avait une vraie stratégie de complémentarité entre l’État et ces communautés, adossées à des associations, des fondations qui développent et financent leurs activités, on pourrait faire des choses.

"Vous devriez avoir le droit, en tant que citoyen, de développer un algorithme de recommandation à vous sur YouTube."

L’exemple des filtres ou des algorithmes qui pourraient être réalisés de manière participative, et intégrés aux plateformes est parlant. Prenez YouTube : Google a le monopole de décider ce que vous pouvez voir, ce qui vous sera suggéré. Vous n’êtes donc pas libre de votre information sur YouTube. Google pourrait conserver la propriété de l’hébergeur, mais se voir obligé d’ouvrir le marché des filtres et de leurs algorithmes aux contributions participatives et aux autres entreprises. Vous devriez avoir le droit, en tant que citoyen, de développer un algorithme de recommandation à vous, que vous pouvez déployer et proposer à n’importe qui sur YouTube.

Le simple fait d’être conscient que des modes alternatifs d’organisation existent, qu’il faut les protéger et les défendre politiquement, ce serait déjà énorme. À côté du marché, à côté de l’État, quelque chose d’autre est apparu depuis deux décennies : la société civile en réseau. Elle est capable de produire des biens numériques et de l’information de qualité égale, voire supérieure, aux Gafam. Tous les sites web fonctionnent sur Apache [qui gère le protocole HTTP, qui permet d’accéder à Internet, ndlr] qui est un logiciel libre. Une communauté de geeks sur Internet fait donc parfois mieux sur le plan technique que tous les Gafam réunis !

Tant que les États démocratiques et le public n’auront pas pris conscience de l’utilité, de la puissance et de l’énorme valeur de cette société civile en réseau, pour les soutenir et les intégrer à l’économie réelle, alors ils continueront à se faire malmener par les Gafam ou les régimes autoritaires. Ce qui est en jeu ici, ce n’est rien moins que la démocratie : notre capacité à s’écouter, à délibérer ensemble pour "faire société" plutôt que de se déchirer sur les réseaux.

Pourquoi faut-il défendre Wikipédia ?

Les adversaires de ce bien commun que constitue l’encyclopédie libre Wikipédia se multiplient. En février 2025, le magazine Le Point publie un article que la communauté des contributeurs et contributrices de Wikipédia n’est pas près d’oublier. Ce n’est pas tant le sujet, titré « Wikipédia contre “Le Point” : comment “l’encyclopédie libre” est devenue une machine à calomnier », que ce qu’il s’est passé avant la parution de l’article qui a marqué les esprits. Lors de son "enquête" pour déterminer qui étaient les contributeurs qui "calomniaient" son employeur [François Pinault, propriétaire du groupe Kering, Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent...] sur l’encyclopédie en ligne, le journaliste du Point a menacé un contributeur sous pseudonyme de divulguer son identité et sa profession. Cette menace a profondément choqué les "wikimédien·nes".

Dans la foulée, le magazine publie un appel contre les "campagnes de désinformation et de dénigrement menées sur Wikipédia", signé par plusieurs peoples (Jérôme Guedj, Natacha Polony, Ruth Elkrief, Sophia Aram, Thierry Ardisson, Élisabeth Badinter, Éric Dupond-Moretti, Bernard-Henry Lévy…). Le texte qualifie les contributeurs et contributrices de Wikipédia de "vengeurs masqués dans leurs combats idéologiques contre des organisations qui ne correspondent pas à leur projet politique".

Une lettre de soutien a été signée par à peu près tous et toutes les wikimédien·nes du Wikipédia français.

Une rhétorique sur la prétendue partialité et le "militantisme" des bénévoles qui n’est pas un cas isolé. Elle vient s’ajouter à la liste des menaces réactionnaires qui pèsent sur eux, dont celles d’Elon Musk, qui avait appelé à ne plus faire de dons à "Wokepedia", critiquant vivement ses politiques de diversité, d’équité et d’inclusion. Début 2025, une note interne de l’Heritage Foundation, un think tank conservateur proche des milieux trumpistes – qui avait notamment créé le "Projet 2025", feuille de route pour le second mandat de Donald Trump –, a été révélée. Intitulé "Ciblage des éditeurs de Wikipédia", le document prévoit d’"identifier et cibler les éditeurs de Wikipédia" qui "abusent de leur position", particulièrement sur le conflit israélo-palestinien. Et ce, avec la menace de les traquer (notamment en ayant recours à des fuites de données personnelles) et de révéler leur identité civile, les exposant à du harcèlement et des représailles.

L’accès à Wikipédia dans le monde (août 2024) Rouge : actuellement bloqué – Violet : partiellement bloqué - Rose : pays qui ont déjà bloqué Wikipédia par le passé CC BY 4.0 Yandrex688 via Wikimedia Commons

Face à ces attaques, des contributrices et contributeurs du site francophone nous racontent pourquoi, au prisme de leur expérience, Wikipédia est et reste un projet à défendre.

Alex Sirac, contributeur depuis 2017, est membre du conseil d’administration de l’association Wikimédia France

"Des menaces pour ce qu’ils ont écrit sur la page Wikipédia du Point – je pense qu’il a un consensus chez les contributeurs pour dire que cette page aurait effectivement pu être mieux faite, et qu’il fallait la reprendre. Mais, à partir du moment où le journaliste du Point a commencé à travailler sur son article, on a aussi été énormément de contributeurs à dire “mais moi, je ne change pas cette page”, car on ne voulait pas que notre pseudo soit associé à cette page.

C’est l’exemple le plus récent. Je me retiens en général de participer sur pas mal de sujets potentiellement conflictuels, notamment sur des thèmes LGBT, parce que j’ai envie de contribuer pour ajouter des informations, pas pour me battre avec les autres. Si je ne peux pas ajouter mes infos tranquille, je ne vais pas le faire, tant pis.

Quand j’ai commencé à contribuer, je ne le voyais pas comme un acte militant. Je me disais : je vais faire ce que j’aime faire, c’est-à-dire parler de ce que j’aime et informer les gens. Mais plus j’avance, plus je me dis que ce que je fais est évidemment militant : de dire que n’importe qui doit avoir accès à n’importe quelle information, n’importe quand, gratuitement et sans limite, bien sûr que ça l’est."

Léna, contributrice depuis 20 ans, fait partie de l’association Les sans pagEs pour "combler le fossé des genres" sur Wikipédia

"Ce qui me frustre dans le discours wikimédien, c’est de dire qu’il faut qu’on soit neutre. Une encyclopédie, ce n’est pas neutre, et ça ne l’a jamais été. Relisez l’histoire de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ! Relisez qui ils étaient ! Il y avait une idéologie derrière. Et ce n’est pas parce que ce sont les Lumières et que c’est basé sur une idée de diffusion du savoir que ce n’est pas une idéologie.

Les critiques sur Wikipédia changent, et je trouve ça intéressant à observer. À un moment, on n’était “pas fiables”, et maintenant on est devenus “pas neutres”. Avant, c’étaient des attaques précises, factuelles, sur lesquelles on pouvait s’appuyer. Là c’est une attaque idéologique. Paradoxalement, les attaques du Point m’ont permis de me dire “oui, j’ai un créneau pour agir”. Effectivement, je ne suis pas en manif, mais ce que je fais est utile et rend le monde meilleur."

Harmonia Amanda a été pendant des années parmi les personnes les plus actives sur l’encyclopédie en ligne francophone

"Je suis arrivée sur Wikipédia en 2008. En me baladant sur le site, j’avais vu un bouton “modifier”, alors j’ai corrigé quelques fautes d’orthographe. J’étais étudiante en première année d’histoire et on a eu un exercice sur Edmondo De Amicis, un écrivain, journaliste et pédagogue italien. J’ai été à la bibliothèque, j’ai demandé, et je n’ai rien trouvé à son propos. Je n’ai rien trouvé sur le Wikipédia français. Il y avait juste une page en espagnol, j’ai récupéré quelques mots-clés, mais j’ai trouvé peu de choses.

J’ai passé 15 jours de folie, je suis allée visiter différentes bibliothèques, trouver toutes les infos que je pouvais sur lui… Et puis, j’ai créé la page Wikipédia la veille du rendu du devoir. Le jour même, j’ai demandé aux autres élèves s’ils n’avaient pas trop galéré, sachant qu’il n’y avait rien d’accessible à la bibliothèque, et l’un m’a répondu : “Mais il y avait tout sur Wikipédia, j’ai regardé hier.” J’ai eu le déclic, je me suis rendu compte que ça avait vraiment eu un impact. Alors, j’ai continué.

Il y a un aspect militant : on part du principe que tout le monde doit avoir accès à la connaissance – pas comme certains systèmes éducatifs, qui pensent que la connaissance ne doit être accessible qu’à ceux qui le méritent –, et toute la connaissance, y compris celles qui vient des groupes subalternes."

Delphine Montagne est wikimédienne en résidence : son rôle est de créer des ponts entre Wikipédia et le monde de la recherche

"L’importance de Wikipédia pour la recherche me semble une évidence parce qu’on produit de la connaissance, des données, et c’est important de les partager. On travaille dans la recherche de manière collective.

Pour moi, Wikipédia c’est l’envie de partager le savoir. Je lis des pages en sachant qui les a rédigées et c’est un bonheur d’apprendre des choses de personnes qui sont passionnées. Quand je vois l’investissement de ces personnes bénévoles pour élaborer l’encyclopédie, pour faire tout ce qui est autour, les photos, les définitions, toute la structuration derrière, le travail invisible pour qu’on trouve facilement le contenu et que les informations circulent… et que je vois les différentes attaques qu’il y a, je suis très attristée."

Tsaag Valren est membre de Wikimédia France en charge de la formation et contribue bénévolement depuis 2007

"Il faut défendre Wikipédia pour avoir une source d’informations qui ne soit pas contrôlée par des États – et qui d’ailleurs ne soit pas contrôlée par une quelconque structure de pouvoir. Les bénévoles de Wikipédia peuvent contribuer indépendamment de pressions hiérarchiques.

C’est la raison essentielle pour laquelle les attaques du Point ont été très mal vécues par un certain nombre de bénévoles. Il y a un certain nombre de gens qui contribuent parce qu’ils sont placardisés dans leur travail, ou pour des raisons X ou Y, et si jamais leur pseudonymat était levé, ça aurait des conséquences catastrophiques sur leur emploi, leur vie de famille, etc.

Malheureusement, les projets Wikimédia servent d’épouvantail pour menacer toute la liberté de pseudonymat sur Internet. C’est très important de la défendre, et ça n’a jamais été aussi important que maintenant où l’on observe un basculement vers le fascisme d’un certain nombre de pays."

Une réponse sur « Wikipedia, savoir coopératif à défendre »

[…] en anglais, sa version d’un savoir universaliste face à Wikipedia (nous relayions en juin l’enquête de Basta ! sur cette encyclopédie en […]