Comme le souligne le site Basta!, cyberharcèlement et violences en lignes visent en majorité les femmes. Mais l'assassinat de Samuel Paty montre que les hommes, impliqués dans 74% de ces actes, peuvent aussi en être victimes. Beaucoup d'engagements des réseaux sociaux et des autorités politiques, des lois, sont avancés. Avec une efficacité encore limitée et un risque de mesures liberticides.

Ci-dessous extraits d'articles de Basta! et de The Conversation, ce dernier traitant du procès concernant l'assasinat de Samuel Paty.

"Elle est traumatisée à vie. Elle a vu un déchaînement de haine sans précédent, gratuit… Ça a eu un impact sur sa famille, sur ses parents." La boxeuse algérienne Imane Khelif, a décidé le 9 août 2024 de porter plainte après avoir essuyé une vague de haine sur Internet.

Le 1er août aux JO de Paris, l’Algérienne âgée de 25 ans fait face à l’Italienne Angela Carini en huitième de finale des épreuves de boxe féminine chez les moins de 66 kilos. Après l'abandon d'Angela, sur les réseaux sociaux, des politiques (dont la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni), des figures publiques (dont l’autrice d’Harry Potter J.K. Rowling ou le milliardaire Elon Musk) relaient qu’Imane Khelif serait en fait un homme.

"Ça a été repris par tous les réseaux d’extrême droite" avec une grande violence, retrace son avocat. "Tous ceux qui voulaient régler leurs comptes avec les femmes, avec les sportives, avec les Arabes, le mouvement LGBT…"

Ces vagues de violences sur Internet ne touchent pas que les sportives, ni même uniquement les personnalités publiques.

Pour Samuel Paty, dans une vidéo, le père d’une élève avait appelé à écrire à la direction de l’établissement "pour virer ce malade" et livrait publiquement le nom du professeur, son numéro de téléphone portable et l’adresse du collège. Les insultes, menaces et commentaires haineux contre l’enseignant et la directrice du collège inondèrent les réseaux sociaux Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, TikTok, Google…

Le profil des victimes de cyberviolences

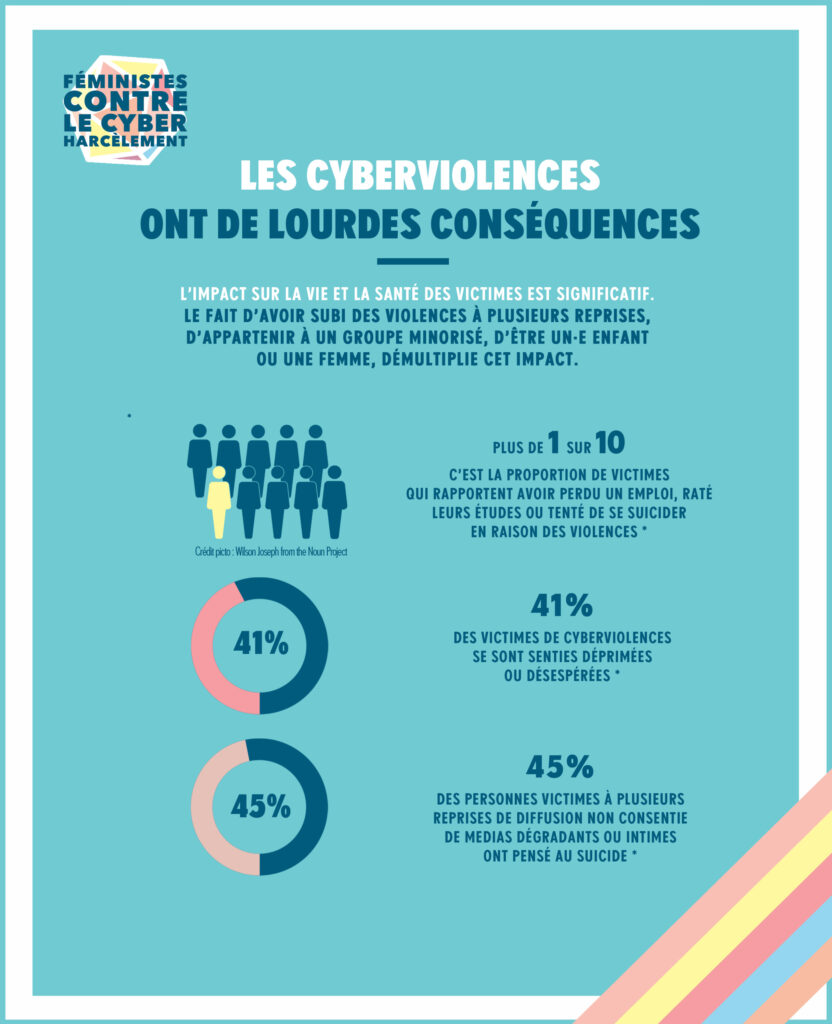

Selon une enquête IPSOS de novembre 2022 effectuée pour l’association Féministes contre le cyberharcèlement auprès de 216 victimes âgées de 16 à 60 ans, 84 % des victimes de cyberviolences sont des femmes, dont 43 % des membres de la communauté LGBTQIA+. C’est donc un phénomène massif car près de la moitié des Français·es auraient déjà été victimes de violences en ligne.

Quelle définition pour "cyberviolences" ?

Le terme "violences en ligne" regroupe différents délits ou crimes punis par la loi française : la diffamation, l’injure, le cyberharcèlement moral ou sexuel, l’envoi non sollicité de médias à caractère sexuel, les menaces, la diffusion punitive de médias à caractère intime (appelée communément revenge porn), la demande de médias à caractère sexuel à une personne mineure, ou encore les deepfake (un montage crédible d’une personne dans le but de nuire), l’usurpation d’identité, l’incitation au suicide en ligne…

Ces faits ne s’arrêtent pas aux portes du numérique. "Mais ce qui est spécifique aux violences en ligne, c’est l’aspect de l’intemporalité, elles restent dans le temps, et ne sont pas limitées à un lieu", explique Laura Pereira Diogo, de l’association Stop Fisha. Les comptes "fisha" publient des photos de jeunes femmes, parfois mineures, dénudées, sans leur consentement.

Les réseaux sociaux se dédouanent de toute responsabilité

Le manque de coopération des entreprises responsables ajoute à l’"impunité généralisée" des cyberviolences dénoncée par l'association Respect zone, de l'avocat Philippe Coen. Lorqu'une enquête montre que des auteurs de cyberviolences agiraient sous couvert d’anonymat, les forces de l’ordre peuvent envoyer une réquisition à un réseau social pour aider à les identifier. Mais le réseau n’y répond pas toujours, et n’en a pas l’obligation lorsque son siège est à l’étranger.

Les victimes ont tout autant de mal à se tourner vers ces entreprises. Message reçu après un signalement, manifestement raciste, antisémite, etc. : "le contenu que vous avez signalé ne contrevient pas aux règles de la communauté".

Le réseau X (ex twitter) est bien connu pour sa réticence à aider la justice. À plusieurs reprises, la firme américaine – dont le siège international est basé à Dublin – a été poursuivie pour "refus de répondre à une réquisition" et "complicité" de faits pénalement répréhensibles, comme l’injure. Il a été, à chaque fois, relaxé.

Une avalanche de lois, parfois circonstancielles

Le Règlement Européen sur les services numériques

Depuis l’été 2023, le Digital Services Act (DSA), Règlement européen sur les services numériques, s’applique aux entreprises de réseaux sociaux. Il impose la publication de rapports de transparence pour les réseaux sociaux et plates-formes de partage tels que Facebook, Google Search, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (anciennement Twitter) et YouTube. Ils doivent aussi donner des informations sur leurs équipes de modération de contenu, mettre en place un mécanisme de signalement des contenus illicites et fournir des informations sur le fonctionnement de leurs algorithmes de recommandation.

Ces entreprises doivent aussi s’assurer du retrait ou du blocage rapide du contenu illégal, tout en facilitant la prise de contact avec les autorités. En cas de non-respect de ces obligations, les entreprises s’exposent à une amende pouvant atteindre jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires mondial. Un Centre européen pour la transparence algorithmique contrôle l’application du règlement. Et un "outil de dénonciation" permet aux employés ou autres lanceurs d’alerte de signaler les pratiques nuisibles des très grandes plates-formes en ligne et des moteurs de recherche.

Des lois françaises

Au niveau français, suite notamment à l'affaire Paty, plusieurs textes ont été adoptés, notamment l’article surnommé "Samuel Paty" de la loi sur le respect des principes de la République, qui veut criminaliser les actes d’intimidation et d’entrave au travail des enseignants par la diffusion de messages haineux. Par ailleurs, une loi Schiappa de 2018 avait introduit un délit de "harcèlement en meute" ou raid numérique, visant à pénaliser les attaques concertées de multiples internautes contre une victime, même si chaque participant n’a pas agi de façon répétée.

Mais c'est surtout par la loi "Sécuriser et Réguler l’Espace Numérique" (SREN, mai 2024) que l'Etat vise à sanctionner les plates-formes qui ne retirent pas des contenus déclarés illicites dans un délai rapide (75 000 € d’amende). Les hébergeurs qui ont connaissance de ce caractère illicite du contenu et qui n’informent pas les autorités compétentes (procureur de la République), ni ne bloquent son accès, encourent des sanctions jusqu’à 250 000 € et un an d’emprisonnement.

C'est l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) qui est chargée de veiller au retrait de ces contenus et qui conduit des audits pour vérifier la conformité aux règles. Elle doit aussi publier un rapport annuel sur le nombre de signalements effectués.

Cette loi SREN liste aussi des mécanismes pour mieux sensibiliser et protéger les utilisateurs contre les dangers en ligne. Les plates-formes doivent fournir des outils aux utilisateurs pour signaler facilement les contenus et comportements nuisibles. Ce texte prévoit également que les personnes reconnues coupables de cyberharcèlement peuvent se voir interdites de réseaux sociaux pendant six mois ou un an en cas de récidive. Les plates-formes risquent des amendes allant jusqu’à 75 000 € si elles ne bannissent pas les utilisateurs condamnés pour cyberharcèlement ou ne bloquent pas la création de nouveaux comptes pour les récidivistes.

Critique de la loi SREN

Le collectif Féministes contre le Cyberharcèlement a diffusé ce Communiqué contre le projet de loi SREN : "des mesures liberticides et inefficaces pour lutter contre les cyberviolences". Extraits :

En tant qu’association qui lutte contre les cyberviolences faites aux femmes et aux groupes minorés, nous alertons sur la menace que représente ce projet de loi qui, sous prétexte de rendre l’espace en ligne plus sûr, propose des mesures bancales, liberticides, et inefficaces pour lutter contre les violences en ligne.

De la vérification de l’âge des internautes pour réguler l’accès aux sites pornographiques, au bannissement des réseaux sociaux des personnes condamnées pour cyberharcèlement, tout en passant par le blocage de sites au niveau du navigateur Web par ordre du gouvernement, cette loi nous inquiète, car elle attente aux libertés individuelles. Il n’existe pas, aujourd’hui, de solution satisfaisante de vérification de l’âge garantissant un respect de la vie privée (y compris les solutions en double anonymat). Le Royaume-Uni et l’Australie ont d’ailleurs abandonné l’idée de recourir à des systèmes de vérification de l’âge sur les sites pornographiques, faute de pouvoir les appliquer.

Des mesures inefficaces et inapplicables

Concernant l’article 5 relatif à la peine complémentaire de bannissement : le temps de la justice est long, quelle pertinence aura cette mesure si elle n’est appliquée que plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits de cyberviolences ? [...] La rendre applicable techniquement impliquerait donc de rendre systématique un contrôle de l’identité des internautes lors de la création d’un compte sur les plateformes en ligne, ce qui revient à mettre fin au droit à l’anonymat en ligne – normalement garanti par le droit européen et par la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales (CESDH).

D’autre part, l’anonymat, bien que souvent pointé du doigt par les représentant·es du gouvernement lorsque l’on parle de cyberviolences, est un outil important pour les femmes, les militant·es des droits humains et les personnes issues de groupes minorés qui souhaitent assurer leur sûreté en ligne. Cela leur permet de se prémunir d’éventuelles discriminations, voire de violences physiques : pour rappel, dans 72% des cas, les cyberviolences se poursuivent dans le monde tangible.

Quant à l’article 5 bis, qui souhaite créer une nouvelle infraction d’outrage en ligne sur le modèle de l’infraction d’outrage sexiste, c’est à notre sens une ineptie qui constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. [...] Peut-être est-il temps, plutôt que de légiférer à tout va (ce qui, il est vrai, ne coûte pas cher au gouvernement), de se doter des moyens humains, financiers et techniques, pour faire appliquer la loi.

Lutter efficacement contre la haine en ligne nécessite d'y allouer un budget conséquent

Par ailleurs nous avons l’intime conviction que la judiciarisation des cyberviolences et la seule répression ne peuvent représenter une solution satisfaisante pour lutter efficacement contre les violences en ligne. Internet est le reflet de nos sociétés et pour mieux combattre ces violences, il est nécessaire de comprendre qu’elles sont un prolongement des discriminations et oppressions sexistes, racistes, LGBTIQphobes, validistes. C’est contre les représentations haineuses, les préjugés et les stéréotypes de genre qu’il faut lutter : par la sensibilisation des jeunes, des personnels éducatifs et des familles, par la formation des personnels de police et de justice, et par la mise en œuvre de grandes campagnes nationales de sensibilisation pour informer les personnes sur leurs droits à la sûreté numérique et lutter contre l’impunité sociale dont bénéficient les auteurs de cyberviolences.

Aujourd’hui, en France, alors que 41% des Français·es et 87% des 18-24 ans ont déjà été victimes de cyberviolences, il n’existe toujours aucune plateforme nationale d’accompagnement, de conseil et d’orientation des victimes de violences en ligne à destination d’un public adulte. L'urgence est là !

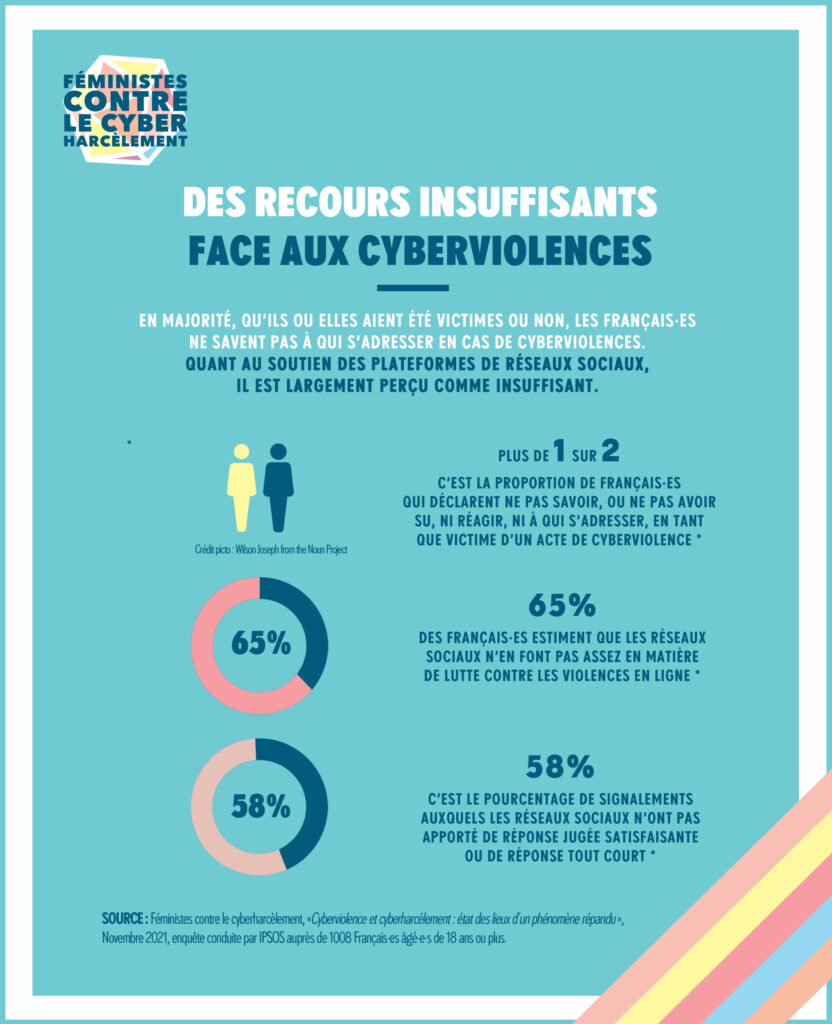

L’arsenal législatif actuel permet déjà de punir les cyberviolences, le problème réside davantage du côté de l’application de ces lois. Seuls 3% des actes de cyberviolences font l’objet de poursuites judiciaires et 67% des personnes s’étant rendues dans un commissariat dans le but de porter plainte se sont vues refuser le dépôt de plainte, alors que ces refus sont illégaux. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une volonté politique d’allouer un budget conséquent à la lutte contre la haine en ligne, pas d’un empilement de lois liberticides.

Un projet de loi dangereux et liberticide qui n'apporte rien au DSA

Sous couvert de réguler l’espace numérique et de lutter contre les violences en ligne, le gouvernement a donc créé un texte de loi attentatoire aux libertés individuelles, qui s’appuie sur des solutions techniques autoritaires de censure administrative ou contrevenant au droit à l’anonymat en ligne, et ne permettra pas de lutter efficacement contre les cyberviolences. Ce projet de loi ouvre également la porte à d’autres mesures liberticides, comme illustré par le dépôt d’amendements sur l’utilisation des VPN.

Nous ne serons pas les idiotes utiles du gouvernement. Nous luttons contre la haine en ligne et les cyberviolences, mais cette lutte ne doit en aucun cas mettre en danger nos droits et nos libertés fondamentales.

Les peines pour les individus

Le cyberharcèlement est un délit sévèrement puni par des lois visant à lutter contre le harcèlement moral et les actes répétés de violence en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. Une personne coupable de harcèlement moral encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (trois ans et 45 000 € si la victime est mineure). Des peines plus graves peuvent s’appliquer en cas d’incapacité de travail de la victime ou si les actes conduisent au suicide ou à la tentative de suicide, avec une sanction maximale de dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

Faut-il plus de lois pour lutter contre ces violences ? "Non", répondent en cœur associations et avocats. "Faire des lois, ça ne coûte pas cher", ironise Laure Salmona, l’une des fondatrices de Féministes contre le cyberharcèlement et co-autrice de Politiser les cyberviolences. Une lecture intersectionnelle des inégalités de genre sur Internet (Le Cavalier bleu, 2023). Elle déplore entre autres l’absence de "budget conséquent dédié à des campagnes d’information et de sensibilisation".

Le recours à la justice

La majeure partie des personnes qui subissent des violences en ligne ne se tournent pas vers la justice. "Le parcours judiciaire des victimes est semé d’embûches : 61% des répondant·es pensent que porter plainte ne sert à rien et on ne peut pas vraiment leur donner tort", constate Féministes contre le cyberharcèlement après son enquête auprès des victimes de violences en ligne. Comme pour les plaintes pour des violences sexistes et sexuelles, celles-ci font face à des remarques déplacées, un mauvais accueil voire un refus, de la part des policiers, de prendre la plainte.

Un dispositif de signalement du cyberharcèlement a été mis en place par le ministère de l’Intérieur, mais il ne permet pas, à l’image du 3018 pour les jeunes, d’être mis en contact avec des écoutant.es. La plateforme Pharos, quant à elle, est limitée au signalement des contenus illicites publics sur Internet, et ne dispose que de moyens limités. Aujourd’hui, 49 agents de la gendarmerie et de la police y travaillent jour et nuit. Ils sont débordés : ils doivent gérer près de 1000 signalements quotidiens.

Même si la plainte est reçue dans de bonnes conditions, porter les faits à l’attention de la police ne résout pas toujours la situation. Pour Stop Fisha : "Porter plainte pour des cyberviolences a des conséquences bien moindres. La nature virale du cyberharcèlement fait que, même avec une plainte, les policiers ne savent pas arrêter le cyberharcèlement."

Dans les mains de la justice, les plaintes ont une destinée très différente selon leur nature. Pour Nabil Boudi, l’avocat de la boxeuse Imane Khelif, "La justice réfléchit en termes de priorités, en termes de gravité. Plus c’est grave, plus tôt on s’en saisit. Mais comment juger la gravité ?". Le dossier de sa cliente a été pris en charge par un parquet spécialisé, créé en 2021, le Pôle national de lutte contre la haine en ligne. En son sein, des magistrats formés et spécialistes de ces questions se saisissent de certains dossiers particulièrement graves ou médiatiques.

Mais la plupart des dossiers de cyberviolence sont pris en charge par des parquets non spécialisés. Pour Laura Pereira Diogo, de Stop Fisha, "La justice n’est pas suffisamment armée pour traiter tous les cas. La prise en charge des plaintes doit être améliorée, mais il faut aussi que, derrière chaque rouage du système judiciaire, tous les métiers soient formés à ces questions".

Les associations comme recours

Respect zone, qui organise des formations, milite pour la mise en place d’une modération inspirée de la justice restaurative, "une résolution de conflits par la médiation". Les auteurs de propos violents pourraient être prévenus que leur message a heurté un utilisateur ou une utilisatrice, pour leur donner la possibilité de modifier ou supprimer leur message.

Stop Fisha propose aux victimes un soutien psychologique, juridique et centralise les ressources pour signaler et demander la suppression des contenus illégaux.

Féministes contre le cyberharcèlement vise à orienter les victimes, tout en essayant de sensibiliser l’opinion publique et les réseaux sociaux. Pour elle, "Il y a un réel enjeu à occuper ce territoire, à chercher à en faire un espace accessible pour les femmes, pour les personnes minorées, pour qu’elles puissent s’organiser et s’exprimer en dehors des systèmes d’extraction de données et de capitalisme de surveillance."

Le service d'assistance en ligne 17Cyber (ou Cybermalveillance.gouv.fr) permet, à partir d'une plateforme unique,

- de "diagnostiquer" la cybermalveillance subie et de donner quelques pistes

- de dénoncer des actes par les plateformes Pharos (contenu illicite trouvé en ligne) ou Perceval (en cas de fraude à la carte bancaire)

- de déposer une plainte en ligne (plateforme Thésée du Ministère de l'Intérieur) ou de solliciter l'aide de l'association France Victimes, qui gère le numéro d’aide aux victimes du ministère de la Justice au 116 006 (appel gratuit, 7 jours sur 7 de 9h à 19h).