Une enquête de la cellule investigation de Radio France montre que des starts up - censées introduire des innovations numériques dans l'école, ont été financées sur fonds publics, souvent sans débouchés concrets pour l'éducation nationale (mais au profit d'intérêts privés) ... et en utilisant des élèves comme cobayes ! Et, la plupart du temps, elles agissent au seul profit des GAFAM...

Présentation audio sur France Culture (4 min)

Enquête radio complète (36 min)

Ci-dessous extraits de cette enquête.

Écrans et enfants : quand la recherche publique flirte avec les intérêts privés

Les écrans et leurs effets sur la santé et le développement cognitif des enfants sont devenus un enjeu majeur de santé publique. En avril 2024, un groupe d’experts créé par l’Élysée rendait un rapport inquiétant, avec 29 préconisations fortes, comprenant des restrictions et des mesures d’âge : pas d’écrans avant 3 ans, pas de téléphones avant 11 ans ni de smartphones connectés avant 13 ans. Et des réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans.

Un an plus tard, seules deux recommandations du groupe d’experts ont été annoncées pour la rentrée prochaine : la généralisation de l’expérimentation "portables en pause" au collège et un droit à la déconnexion des outils numériques scolaires. Aucune des mesures de restriction, en revanche, n’a pour l’instant été mise en œuvre. "Vous n’êtes pas dans la vie des familles tous les jours, l’interdiction complète est toujours difficile", explique en février dernier la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, après avoir "beaucoup écouté les experts", à la sortie d’une rencontre organisée lors d’un déplacement à l’hôpital Robert Debré.

Des jeux vidéo pour améliorer la qualité de la lecture ?

Or, ce jour-là, un seul membre du groupe d’expert de la "commission écrans" de l’Élysée est convié au déplacement de la ministre, sur proposition de l’APHP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris), d’après le cabinet de Catherine Vautrin : le directeur du LaPsyDé, un laboratoire public de recherche en psychologie du développement de l’enfant, qui dépend de la Sorbonne et du CNRS, Grégoire Borst.

Sur cette question des écrans, ce dernier est l’une des figures les plus médiatisées. Grégoire Borst est régulièrement interviewé dans les journaux, sur les plateaux de télévision, mais aussi sur les antennes de Radio France. Selon lui, les écrans ne sont pas mauvais "par nature", car ils peuvent servir d’outils d’apprentissage. Ainsi, en 2020 sur le plateau de l’émission Enquête de santé sur France 5, il affirme avoir "montré" dans son laboratoire que "les enfants qui jouent aux jeux vidéo d’action augmentent la qualité de leur lecture". Mais lorsqu’on se penche sur les recherches menées au sein du LaPsyDé, on ne trouve aucune trace d’une telle étude à l’époque.

Interrogé par la cellule investigation de Radio France, Grégoire Borst explique faire référence à une étude italo-suisse, validée scientifiquement et publiée... deux ans après l’émission, dans la revue Nature human behaviour. "L’une de nos chercheuses participait à ce projet", assure Grégoire Borst pour expliquer cette déclaration : "En 2020, toutes les données avaient été collectées et leur analyse effectuée, la méthodologie était de nature à pouvoir établir un lien de causalité. Je pouvais donc dire que nous l’avions montré". Pourtant, en 2023, lorsque Grégoire Borst tente finalement de reproduire les résultats de l’étude italo-suisse, avec le jeu vidéo créé spécialement pour l’étude, dans son laboratoire, il n’identifie aucun effet positif sur la lecture.

Un projet de recherche soutenu par un fonds qui investit dans les Data centers

Si Grégoire Borst n’a lui-même jamais publié d’article scientifique sur les dangers des écrans, son laboratoire mène en revanche plusieurs projets en lien avec des industriels de la "Edtech" (pour technologie de l’éducation). L’un des chercheurs du LaPsyDé développe notamment des modules d’intelligence artificielle avec Evidence B, une start-up qui commercialise des outils numériques "conçus pour stimuler l’apprentissage et la motivation intrinsèque de chaque élève".

Par ailleurs, le LaPsyDé bénéficie également de dons relativement importants, environ 500 000 euros entre 2017 et 2022, d’entreprises privées, notamment de l’éditeur scolaire Nathan, qui commercialise des manuels papiers, mais aussi numériques. Ensemble, ils ont notamment participé à la création d’une application pour la startup SoftKids.

Quant à Grégoire Borst, il mène lui-même à Marseille un projet de recherche financé via du mécénat, par Infravia, un fonds d’investissement présent dans les Data Centers, la santé… et l’éducation, et dont l’un des objectifs est "d’accélérer la croissance" des "champions technologiques européens". En octobre dernier, lors d’une conférence organisée par Infravia sur le thème de l’innovation dans l’éducation, le chercheur de la Sorbonne intervient, et apparaît dans un clip promotionnel, tourné lors de cet évènement.

Si les collaborations entre les laboratoires de recherche publics et les entreprises privées n’ont rien d’illégal, elles doivent en revanche être transparentes. Or, interrogé par la cellule investigation de Radio France, Grégoire Borst admet ne pas avoir mentionné ses liens avec l’industrie dans sa déclaration publique d’intérêts, lors de sa participation au groupe d’experts de l’Élysée sur les écrans : "Pour Infravia, je ne vois pas en quoi c’était un conflit d’intérêts potentiels... c’est un projet qui vise à former des enseignants sans le numérique", dit-il. Si tous les membres du groupe d’experts sur les écrans ont dû remplir une déclaration publique d’intérêts, ces dernières n’ont pas été mises en ligne, ce qui est contraire à la réglementation. Interrogé sur ce point, l’Élysée répond que les documents "n’ont pas été conservés".

Une forme d’écosystème

Cette porosité entre laboratoires de science cognitive, intérêts privés et politiques publiques n’a rien d’anecdotique. Elle constitue même la base d’une forme d’écosystème, avec des laboratoires publics au sein desquels certains chercheurs, spécialistes de sciences cognitives et ouvertement défavorables à des mesures de restriction des écrans pour les enfants, cultivent une proximité et des liens financiers avec des entreprises de la technologie. Et le cas du LaPsyDé ne semble pas si singulier.

Un autre enseignant-chercheur en sciences cognitives, Franck Ramus, du LSCP de l’École normale supérieure, également membre du conseil scientifique de l’éducation nationale, appelle, lui aussi, à ne pas diaboliser les écrans. Ainsi, en avril dernier lorsque cinq sociétés savantes médicales, dont la société française de pédiatrie, lancent un appel dans Le Monde (29 avril 2025) pour protéger les enfants de moins de six ans, le chercheur leur répond par média interposé. Dans L’Express du 3 mai, Franck Ramus affirme que "contrairement à ce qui est affirmé, aucune étude ne montre d’effet causal de l’exposition aux écrans sur le développement socio-relationnel et affectif, sur le développement neurologique, ou sur les capacités attentionnelles".

Si ses recherches ne sont pas directement financées par l’industrie de la tech, Franck Ramus a toutefois mené, en 2019, un projet en partenariat avec une start-up, Didask, fondée par un ancien élève de l’École normale supérieure, qui héberge le laboratoire de Franck Ramus. "C’est là que nous nous sommes rencontrés", raconte le fondateur de l’entreprise, Son Ly, selon qui le chercheur travaille avec la start-up "depuis le début". "Il fait ça bénévolement, parce qu’il s’intéresse à nos projets de solutions d’intelligence artificielle dont l’efficacité est prouvée par la science".

Des millions d’euros de subventions publiques

Quid du partenariat entre le chercheur et la start-up ? Initialement, le projet, mené avec une association et l’académie de Créteil, et subventionné à hauteur de près d’un million d’euros par l’État, devait permettre de "former des enseignants du premier degré en utilisant le levier du numérique grâce à une plateforme inédite". Or, si des outils numériques ont bien été développés, ils n’ont jamais été mis à disposition des enseignants, comme le constate un rapport critique du Haut conseil d’évaluation de la recherche (Hcérès) .

La plateforme Didask est désormais commercialisée à destination d’entreprises privées : "Les données ont essentiellement conduit à améliorer les fonctionnalités de la plateforme Didask", sans que les outils pédagogiques ne soient rendus accessibles, estime le rapport du Hcérès. L’entreprise, elle, a annoncé il y a quelques jours avoir levé 10 millions d’euros auprès de fonds d’investissements.

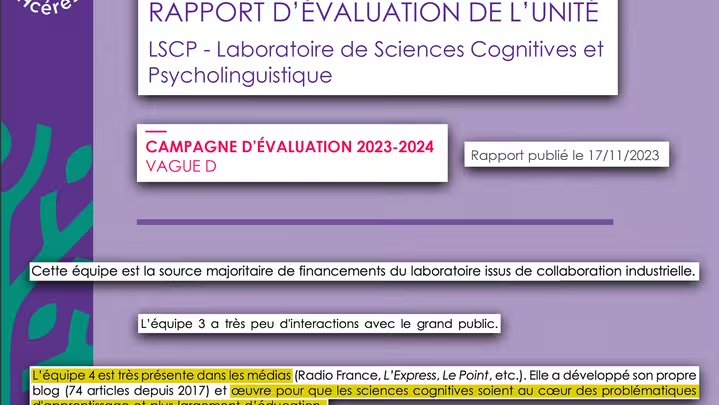

Si, comme il l’assure à la cellule investigation de Radio France, Franck Ramus ne reçoit aucun financement direct de l’industrie pour ses travaux de recherche, il est toutefois indiqué, dans un rapport d’évaluation de son laboratoire de 2023 , que son unité "utilise les ressources d’une autre équipe", celle d’Emmanuel Dupoux, un chercheur du LSCP, également salarié à mi-temps, de Facebook (Meta), ce qui a été jugé compatible avec son statut de fonctionnaire par l’administration.

Dans ce même rapport, il est indiqué que l’unité de recherche d’Emmanuel Dupoux "est la source majoritaire de financements du laboratoire", grâce à des "partenaires industriels majeurs", notamment Google et Meta. Toujours selon ce document, l’équipe d’Emmanuel Dupoux "a très peu d’interactions avec le grand public", tandis que celle de son collègue, Franck Ramus, "est très présente dans les médias et œuvre pour que les sciences cognitives soient au cœur des problématiques d’apprentissage et plus largement d’éducation".

Extraits du rapport du haut Conseil d’évaluation de la recherche publié en novembre 2023. (DR)

Interrogé sur d’éventuelles collaborations entre les deux équipes, Franck Ramus explique : "j’héberge certaines données sur un des serveurs d’Emmanuel Dupoux. Il ne me fait pas de cadeaux avec de l’argent de Facebook (Meta), c’est juste qu’on a un échange de gré à gré parce que c’est plus pratique pour moi que d’acheter mon propre serveur et d’essayer d’avoir de la maintenance dessus. C’est un tout petit service qu’il me rend. Il y a quelques années quand il a dû renouveler certains disques durs, c’est moi qui les ai payés". Franck Ramus assure par ailleurs n’avoir "aucun lien d’intérêt avec Meta".

Pour Emmanuel Gavard, journaliste tech du magazine professionnel Stratégies , la proximité entre laboratoires de sciences cognitives et géants du numérique s’explique assez aisément : "Le but des plateformes, c’est que vous soyez happés. C’est ce qu’on appelle l’économie de l’attention. Donc ces entreprises ont besoin de faire des études sur notre comportement, pour comprendre ce qui nous retient et comment fonctionne le cerveau".

Des expérimentations avec Microsoft pour "capter l’attention"

Ces liens de proximité entre laboratoires de recherche en sciences cognitives et entreprises du numérique interrogent d’autant plus qu’ils concernent une population vulnérable : les enfants, et même les plus jeunes d’entre eux, comme le démontre un autre projet en partenariat entre une entreprise privée et un laboratoire de recherche public.

Séverine Erhel est chercheuse en psychologie cognitive au sein du laboratoire LP3C de l’université Rennes 2. Dans son livre , intitulé Les enfants et les écrans, elle souligne les usages bénéfiques que peuvent avoir les outils numériques, notamment une application destinée à aider les enfants à apprendre à écrire : Kaligo. Sans préciser nulle part que l’application en question a été développée par son laboratoire, avec une entreprise, Script&Go, qui mène ou a mené au total cinq projets avec le LP3C. Séverine Erhel a elle-même participé à l’un de ces projets, d’environ 3 millions d’euros, financé pour moitié par des subventions publiques et pour moitié par la start-up.

Interrogée sur ce point, Séverine Erhel assure ne pas avoir "réellement" participé au projet financé en partie par Script&Go, ce qui, selon elle, explique pourquoi elle ne l’a pas indiqué dans sa déclaration publique d’intérêts. Mais elle l’a ensuite fait après les questions de la cellule investigation de Radio France. Contactée, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) explique avoir "procédé à l’analyse de trois liens récemment déclarés", qui ont été considérés comme mineurs "compte tenu de leurs caractéristiques et de l’objet" de l’expertise, c’est-à-dire les dangers des réseaux sociaux.

Derrière l’entreprise Script&Go, on retrouve, une nouvelle fois, un membre des GAFAM. En effet, selon les documents techniques de l’appel d’offres, datés de 2015, le projet partenaire industriel Microsoft, qui rencontre alors des "difficultés à percer sur le segment" du numérique à l’école, en raison de la "multiplicité des tablettes sur le marché".

Dans ces documents, on découvre également que 1000 élèves de maternelle ont passé des tests sur tablettes, dans des salles Microsoft, en présence d'ingénieurs. Il est également indiqué que le projet "a pour cible les enfants de 3 à 7 ans", dont il faut "comprendre comment capter leur attention". Objectif : "permettre aux constructeurs de développer ou d’affiner leurs gammes de produits dédiées à l’éducation et tester de nouveaux produits répondant aux exigences de l’éducation nationale : tablette robuste, coque de protection, stylet ergonomique, accessoires stylet notamment pour les exercices en classe de maternelle, chariot de rangement et de chargement".

Une "classe immersive"

Contactée, l’entreprise Microsoft confirme avoir été "partenaire technologique" du projet Kaligo, et, plus globalement, avoir, entre 2012 et 2020, "accueilli des élèves d’écoles primaires et de collèges dans sa classe immersive, sur la base du volontariat" des enseignants. Et de préciser : "aucune information personnelle relative aux enfants n'était demandée" : "si des données ont été collectées, elles l’ont été" par Script&Go.

Au total, l’État a dépensé plus de six millions d’euros, via des appels à projets, pour développer l’application Kaligo, utilisée, selon l’entreprise, par 20 000 des 12 millions d’élèves français. Interrogé, le ministère de l'Education nationale rappelle que "l'utilisation d’équipement individuel est proscrite à l'école maternelle", et qu'elle n'est "ni souhaitable, ni nécessaire" en primaire, tout en précisant que "l'école doit jouer un rôle déterminant pour utiliser les opportunités du numérique, dont l'intelligence artificielle, à des fins pédagogiques".

Un double discours problématique selon Christophe Cailleaux, responsable du groupe numérique du Snes-FSU (et co-auteur du texte Éducation nationale : there is no IA-alternative ?) : "D'un côté le gouvernement dit qu'il faut protéger les enfants des écrans, mais d'un autre il subventionne le développement des outils numériques à l'école. Il y a des enjeux financiers parce que c'est de l’argent public investi dans des solutions privées, mais aussi des enjeux cognitifs pour les élèves, et en termes de liberté, de surveillance des données... Avec l'intelligence artificielle, c'est une évolution fulgurante, et en tant que responsables des générations futures, nous avons la responsabilité de dire stop. Il faut faire pause".

D'autres articles sur l'école et le numérique

Espagne : actions pour revendiquer le droit des enfants à vivre sans écran ni smartphone (06/2025)

École numérique : on arrête tout et on réfléchit ! (02/2025)

HIATUS Éducation nationale : there is no IA-alternative ? (02/2025)

Pronote : flicage des collégiens et lycéens ... et de leurs profs (09/2024)

Enfants et écrans... (07/2024)

Ecoles sans écrans : amorce en Suède, et en France ? (09/2023)

Une réponse sur « Education : la "start up nation" gavée aux fonds publics, des élèves cobayes »

[…] https://halteaucontrolenumerique.fr/?p=8454 […]