Prendre la bonne mesure des difficultés des humains par rapport à la numérisation accélérée de nos vies devient décisif pour y apporter des réponses pertinentes. Or l'écart entre les mesures françaises (15 à 17% de la population "souffrirait d'illectronisme") et belges (40% des outre-quiévrains seraient en "vulnérabilité numérique") amènent à des constats radicalement différents.

Deux approches, donc deux visions de l'humain ?

Le terme usité en France - que l'on trouve très stigmatisant - est

"illectronisme", qui désigne "la situation d’une personne ne possédant pas les compétences numériques de base (rechercher des informations en ligne, communiquer en ligne, utiliser des logiciels, protéger sa vie privée, résoudre des problèmes en ligne) ou ne se servant pas d’Internet (incapacité ou impossibilité matérielle de l’utiliser dans les trois derniers mois)".

On peut déplorer la mesure mécaniste d'un handicap social, culpabilisant pour l'individu là où il faudrait au contraire définir une politique publique bien plus ciblée en fonction de critères différenciés pour espérer la réduire. Est-ce cette absence d'analyse qui conduit au désinvestissement de l'Etat français dans la médiation numérique ?

Les belges, eux, cherchent à identifier ceux qui "restent en situation de vulnérabilité numérique, en raison de faibles compétences numériques ou de non-utilisation d’internet", définition qui nous parait plus bienveillante, moins discriminante. Et qui aboutit à une mesure statistique bien plus large, à nos yeux plus à même de prendre en compte les problèmes de l'ensemble de la population dans son usage du numérique, notamment vis à vis des administrations !

Les études belges, qui ont leurs limites (elles s'arrêtent à 75 ans, ce qui mécaniquement limite la mesure du problème), veulent s'intéresser à différentes catégories selon le sexe, les niveaux de revenu, de formation et la situation par rapport à l'emploi, à la santé et au handicap, la situation familiale et l'isolement, l'âge...

Ainsi pour les plus jeunes (les digital natives qui, par ce raccourci abusif seraient censés à l'aise avec le numérique car ils tapotent très vite), une partie de l'étude leur est dédiée (version 2022, en léger progrès en 2023). Elle conclut qu'un tiers d'entre eux sont en situation de vulnérabilité numérique, notamment face aux formulaires et arborescences complexes.

Il est à noter que, ni en France ni en Belgique, ces études ne s'intéressent à ceux qui refusent volontairement, totalement ou en partie, l'usage du numérique.

Cela devient pourtant un phénomène significatif, notamment chez les plus jeunes aux Etats-Unis (membres du Luddite Club, de Brooklyn), en Grande-Bretagne (46% préféreraient un monde sans Internet) ... Mais cela se manifeste aussi de façon plus diffuse par des refus et/ou des contournements des procédures administratives imposées, jusqu'au non recours aux droits pour éviter le pistage.

L'étude belge

C'est en fait un baromètre à diffusion régulière (la 3e édition est parue en 2024, édité par la Fondation Roi Baudoin (institution philantropique qui "vise à produire des changements durables et positifs dans la société, en Belgique, en Europe et ailleurs dans le monde"), élaboré par des chercheurs ... financés par la loterie nationale !

L'analyse des données ainsi collectées débouche sur un diagnostic qui inclut la nécessité de maintenir "des alternatives de qualité aux services numériques, telles que des contacts en face à face ou par téléphone".

Ce qui s'est traduit dans un décret pris en Wallonie en novembre 2024 ... sous la pression du mouvement belge "L'humain d'abord". Ce dernier continue pour obtenir des dispositions semblables dans la région bruxelloise et en Flandre.

Nous avons invité Daniel Flinker, l'un des animateurs de la campagne belge L'humain d'abord, lors de notre action avec La Quadrature du net et Changer de cap à Villeurbanne (avec le soutien de la ville) en janvier 2025 (podcasts des différent.es intervenant.es, dont Daniel). Nous poursuivrons cette action par un nouveau rassemblement (en février 2026 ?) avec des associations, syndicats pour organiser des actions revendicatives sur ce même sujet en France.

Le Baromètre de l'inclusion numérique 2024 (rapport complet)

Le Zoom (synthèse du rapport) ci-dessous

Les études françaises

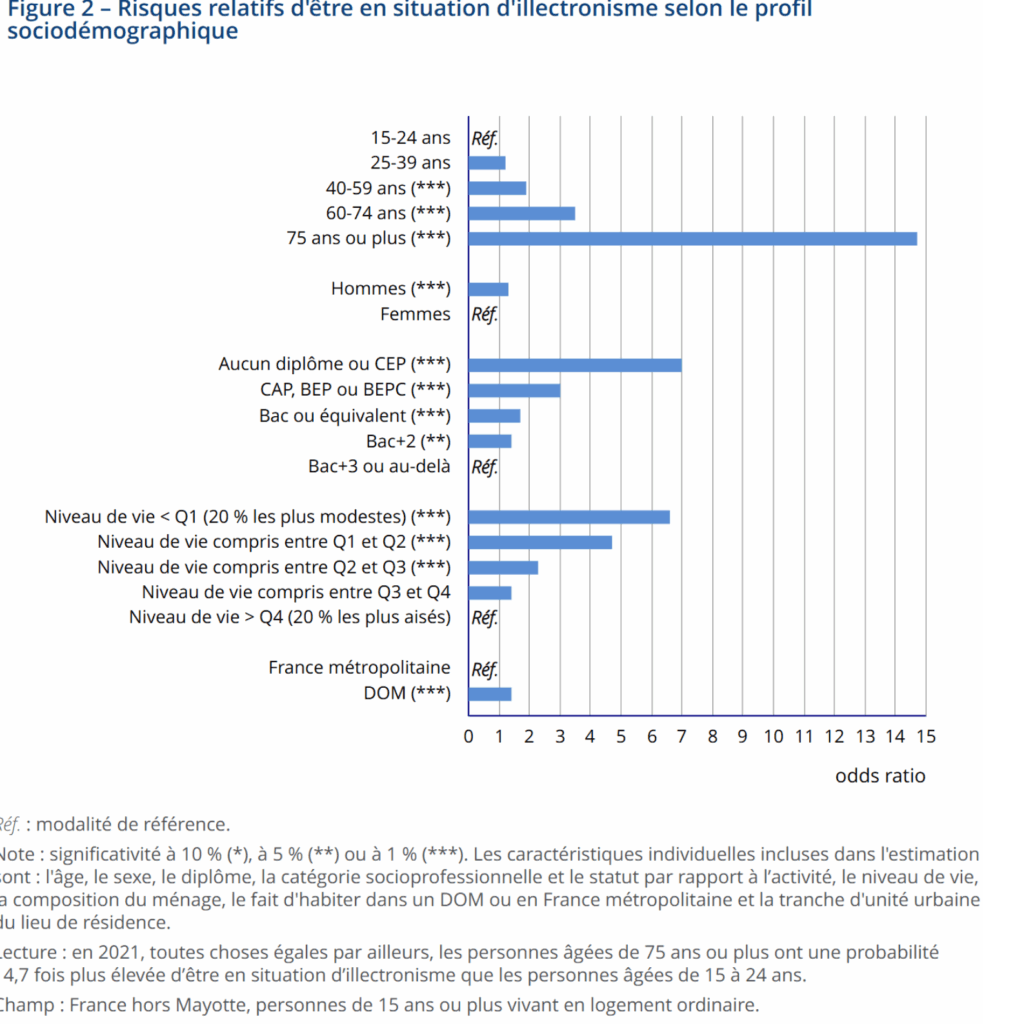

La grande enquête qui fait référence (dans les différentes études parues depuis) est celle de l'INSEE de 2021, ce qui commence à dater... Elle est certes critériée selon l'âge, le sexe, le niveau de diplôme, le niveau de vie, mais aboutit globalement à des taux bien plus faibles que dans l'enquête belge (sauf pour les plus de 75 ans, non mesurés en Belgique).

L'analyse par compétences numériques de base, succincte, ne permet pas vraiment une prise en compte ciblée.

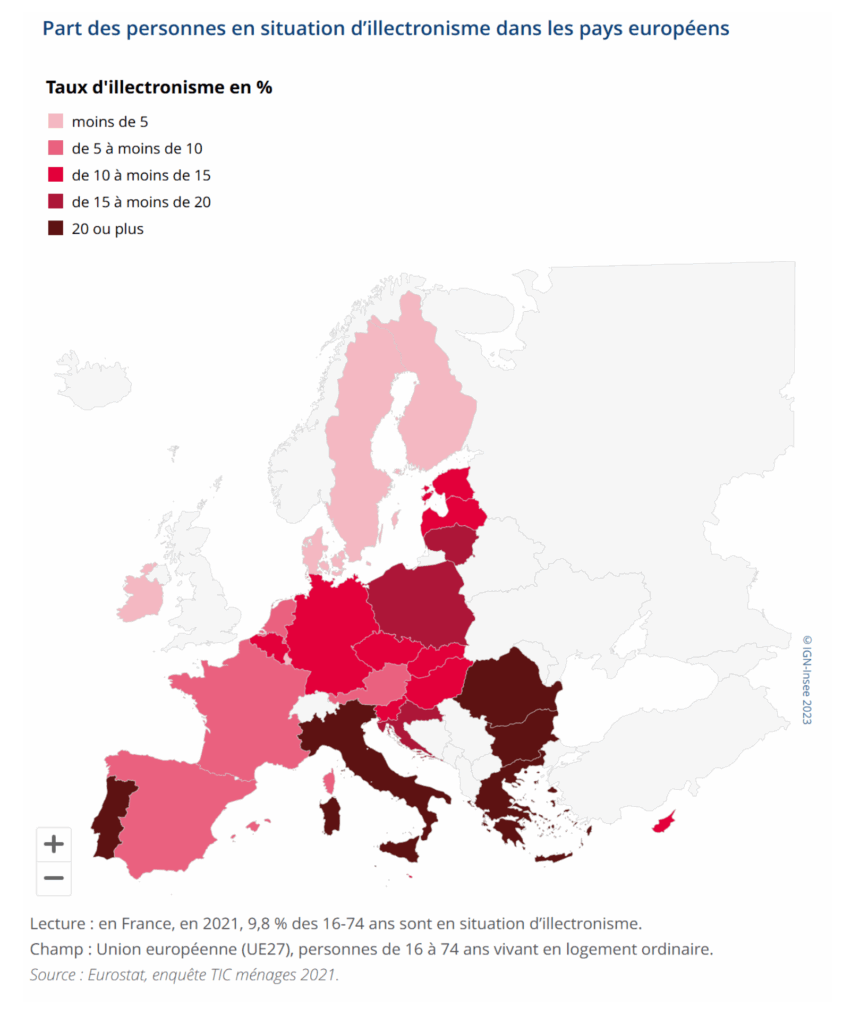

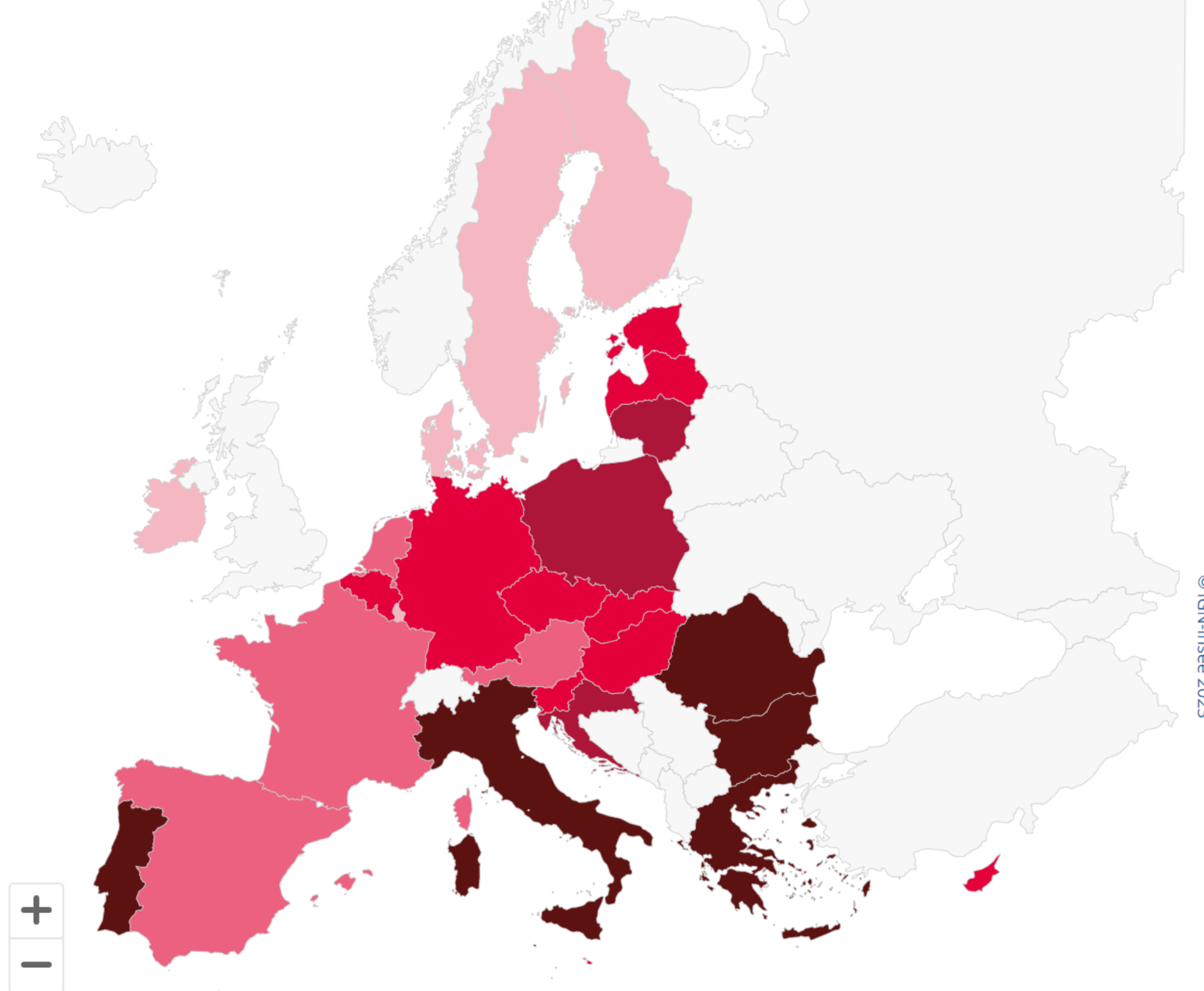

Parce que cette étude de l'INSEE se situait dans le cadre d'une

enquête européenne technologies de l’information et de la communication auprès des ménages (TIC), une carte comparative pour toute l'Europe est produite, flatteuse pour la France. Mais est-elle valide ? Les processus de mesure sont-ils vraiment identiques ? La comparaison avec la seule étude belge conduit à en douter.

L'Arcom (autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) édite de son côté un Baromètre du numérique en collaboration avec l'Arcep (autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), le CGE (conseil général de l’économie) et l’Anct (agence nationale de la cohésion des territoires). Il est réalisé par le Credoc (centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie).

S'il multiplie les points d'observation sur les pratiques du numérique, son positivisme dans les progrès supposés de la population et son approche consumériste n'en fait pas un bon outil de mesure des difficultés face au numérique.

Version complète et chiffres clés du Baromètre du numérique 2022 (dernière édition)

Par ailleurs, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANCLI) produit ses propres données par son "Observatoire de l’illettrisme et de l’illectronisme". Selon son enquête formation tout au long de la vie (2022) : s’agissant du recours à Internet, les personnes en difficulté avec l'écrit entreprennent nettement moins de démarches administratives seules sur internet que le reste de la population (61% contre 85%). 39 % d'entre elles n’ont entrepris aucune démarche administrative sur Internet en autonomie contre 15 % pour le reste de la population.

Cette agence relaie aussi une série d'enquêtes territoriales (par exemple pour Auvergne-Rhône-Alpes en 2022). Elle fait aussi le lien vers une carte en ligne de la Mednum (coopérative nationale des acteurs de l'inclusion et la médiation numérique) sur les fragilités numériques des territoires.

2 réponses sur « Difficultés avec le numérique : mesures belge ou française ? »

[…] Cette numérisation obligatoire et à marche forcée fait des dégâts importants, notamment parce qu'elle laisse de coté toute une partie de la population, évaluée différemment selon les pays […]

[…] services publics (encouragée par l'objectif européen de "100% en ligne d'ici 2030"), crée des difficultés pour un grand nombre de personnes, et exclut des catégories entières de personnes de l'accès à leurs […]